带你进入三元世界的人机物融合计算论坛

10月23日下午,北京新世纪日航饭店二层四川厅座无虚席,CNCC“人机物融合计算”技术论坛如期举行,50多位专家学者参加了研讨和交流。

本届CNCC是采用了线上同步直播的形式,不论参会者在任何城市都可以通过线上直播观看到每个分会场、专场的精彩报告。目前大会全部视频都可以在CNCC官网(https://cncc.ccf.org.cn/)中查看了。

扫码可直接进入观看页面,回看票同步发售中...

当前,计算系统正从信息空间拓展到包含人类社会、信息空间和物理世界的三元世界,人机物三元融合计算成为重要形态。有效协同与融合人机物异质要素,进而构建新型智能计算系统,是解决智能制造、智慧城市、社会治理等国家重大需求的有力支撑。

本次“人机物融合计算”技术论坛由於志文教授主持。於教授首先从国家需求、现实意义与研究挑战等几个方面简要介绍了组织本次论坛的背景和宗旨,期望通过“剖析人机物融合计算新内涵、梳理人机物融合计算新挑战”,服务“智能制造”等国家重大战略。随后於教授简要介绍了本次论坛几位讲者的情况以及论坛的日程安排。

论坛主席於志文教授

西北工业大学周兴社教授带来题为“人机物融合系统及其基于能力的资源管理”的报告。周教授指出在当今网络新时代,泛在人机物融合系统能够发挥人机物资源综合潜力,融合协作、智能高效完成系统复杂活动和任务,因而正成为一类重要新型系统形态,并具有广泛应用前景。重点介绍了人机物融合系统的6C(Connection, Computing, Control, Cognition, Coordination & Configuration)技术特征和4化(规模化、泛在化、协同化、智能化)应用特点,分析了人机物资源的主要特点及其管理挑战,论述了基于能力的人机物异构异质资源模型及其动态认知实现。

特邀讲者周兴社教授视频报告

东南大学罗军舟教授带来题为“网络向着人机物融合的网络空间演进”的报告。罗教授指出互联网深刻改变着人类社会,特别是“互联网+”时代的产业互联网正催生着人机物融合网络空间的形成和发展。重点介绍了人机物融合网络空间的内涵,深入剖析其呈现的四大特征:大融合、大数据、智能化和虚拟化。最后,结合国家自然科学基金委十四五规划等相关国家科研任务,指出需从加强顶层设计、突破关键技术、实现安全保障、创新网络应用等方面开展深化研究。

特邀讲者罗军舟教授

北京大学黄罡教授带来题为“人机物融合的泛在系统软件”的报告。黄教授指出新一代信息技术正推动人机物三元融合发展,引发了泛在化、社会化、场景化、智能化等新型应用形态,以及物联网和空天地一体网等新型网络形态,为管理底层资源并支撑上层应用的系统软件开辟了新赛道,驱动了系统软件及相关技术的系列化重大创新。重点梳理了人机物融合的泛在系统软件发展脉络与技术挑战,指出了蕴含其中的重大技术创新机遇。

特邀讲者黄罡教授

南京大学马晓星教授带来题为“作为软件部件的深度神经网络的质量保障”的报告。马教授指出智能化软件赋能是人机物融合计算的重要发展趋势,随着深度学习技术的迅速进步,越来越多的复杂软件系统将包含训练好的深度神经网络DNN作为其部件,因此如何评估并改进此类新型软件在应用环境下的性能成为亟需研究的软件工程问题。重点介绍了在面向应用场景的DNN模型性能估计(对应软件测试)和信心校准(对应软件调试)方面的研究进展,指出了后续研究面临的主要挑战。

特邀讲者马晓星教授

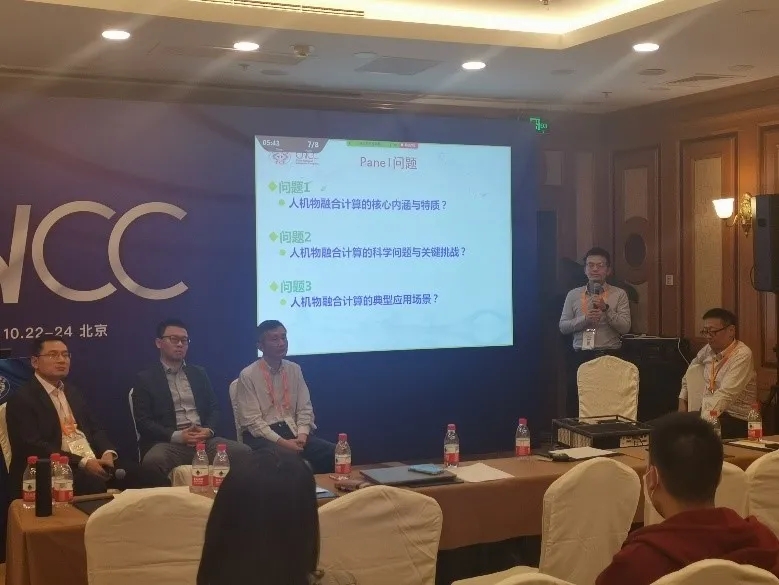

论坛Panel环节罗军舟、黄罡、马晓星、王继良、於志文等五位专家首先围绕人机物融合计算的核心内涵与特质、人机物融合计算的科学问题与关键挑战、人机物融合计算的典型应用场景等问题发表观点。罗军舟教授认为人机物融合计算的核心内涵是融合,其关键在于无处不在的复杂计算系统中人与机、人与物的融合;黄罡教授认为人机物融合计算的核心内涵和终极挑战是复杂系统,人的因素使得此类复杂系统相比传统复杂系统更加难于有效建模和计算;马晓星教授认为人机物融合计算主要表现为两种形态,即人在回路和以人为本,其面临的关键挑战是系统的非确定性,解决这一挑战的可能途径是融合符合主义、连接主义和行为主义;王继良教授指出人机物融合计算的关键科学问题之一是如何有效提取和融合人、机、物三元信息,并提供普适服务;於志文教授指出人机物融合计算的核心是如何有效融合和利用“人”的价值,一方面提取并利用人的特征和能力,另一方面做到以人为本的计算和服务。

Panel交流环节(发言者:王继良教授)

之后进入问答交流环节,现场参会学者结合专家报告和个人研究兴趣,针对人机物融合计算系统的安全性和可靠性、人机物融合计算的典型应用场景等踊跃提问,几位专家则给出了深入浅出、严谨而不失风趣的回答,现场气氛热烈。最后,本次“人机物融合计算”技术论坛在与会学者的掌声中圆满结束。

论坛嘉宾及主要组织者合影

扫码分享

京公网安备 11010802032778号

京公网安备 11010802032778号